Sistemas complejos: Influir en el sistema

Límites, restricciones, objetivos y otras formas de influir en un sistema complejo.

Índice

Introducción

Como hemos ido viendo en esta serie de artículos sobre los sistemas complejos, este tipo de sistemas son dinámicos y siempre se autoorganizan. Lo hacen en torno a un objetivo, dirigidos por un foco de atención y se adaptan al contexto, es decir, a los límites del sistema y sus reglas o restricciones. Tanto internas, externas, como de la tarea actual.

Algo que he dicho muchas veces es que no se puede controlar este tipo de sistemas — ya sea una persona, un grupo, un ecosistema, un mercado, una sociedad o el clima — debido a su naturaleza compleja.

Aunque sí podemos influir (en la mayoría de casos) en cómo se autoorganizan. Para ello podemos modificar (principalmente) algunos parámetros, como los objetivos, el foco de atención, los límites y las restricciones.

En este artículo quiero definir estos parámetros y ver ejemplos de cómo cambios en ellos pueden afectar a cómo se comporta el sistema. Si quiero influir en un sistema complejo, una buena forma es crear algún tipo de intervención en la que modifique alguno de estos parámetros.

Pero tengo que tener siempre presente el carácter dinámico, adaptativo y no lineal de estos sistemas. Es decir, las intervenciones que diseñe, no tendrán un resultado seguro, ni serán definitivas. Deben ir adaptándose y evolucionando con el sistema y el objetivo.

Además, antes de comenzar a diseñar una intervención, debo tener en cuenta tres cosas:

¿Por qué queremos hacer la intervención? ¿Qué resultado esperamos conseguir?

El nivel de análisis e implementación. ¿Buscamos cambios en el sistema o en los agentes?

Debemos centrarnos en el qué (objetivo), no en el cómo. Del cómo debe encargarse el sistema autoorganizándose.

Definir los parámetros

Los principales parámetros que podemos cambiar y que más pueden influir en el cambio del comportamiento de un sistema complejo son:

Objetivo (intención)

Foco de atención

Límites

Restricciones

Veamos a qué me refiero con cada uno de ellos, pero antes me gustaría aclarar algo.

Ya usamos estos parámetros, lo sepamos o no. La diferencia está en entender cómo afectan realmente, para usarlos de forma más efectiva. También es importante no caer en la trampa del pensamiento lineal.

¡El sistema no espera por nosotros!

Ahora sí, vamos a definir estos parámetros y tratar de entender en qué consisten.

Objetivo

Todo sistema cumple alguna función y se puede decir que cumplir dicha función es su objetivo. Aunque, dependiendo de su complejidad, un sistema puede tener más objetivos (trata de hacer más cosas) o, incluso, tener objetivos temporales.

Piensa en el cuerpo humano. Como ser vivo, el principal objetivo es estar vivo, pero para ello puede tener diferentes subobjetivos más temporales, dependiendo del momento:

Alimentarse.

Descansar.

Buscar cobijo o protegerse de peligros.

Etc.

Además, como parte de un sistema mayor que es la especie humana, tiene el objetivo de la reproducción, lo que le puede llevar a objetivos secundarios como encontrar pareja, etc.

Todo sistema complejo se autoorganizará para cumplir sus objetivos, ya sean primarios y globales (como estar vivos), como subobjetivos que vayan surgiendo (como encontrar una fuente de comida o huir de un peligro).

Definir bien el objetivo es clave para poder diseñar cualquier intervención.

Dado que muchos sistemas complejos están formados por agentes, que son sistemas complejos en sí mismos, cuando buscamos cambios en el sistema global, podemos actuar a nivel del sistema o de los agentes.

De esta forma, a la hora de influir en un sistema, podríamos tratar de definir un objetivo para el sistema, o para los agentes.

Por ejemplo, quieres sacar agua de un pozo y llevarla a un depósito a 20 metros. Para ello tienes a un equipo de 5 personas. Puedes pedir al equipo que lleve la mayor cantidad de agua posible (objetivo del sistema), o se lo puedes pedir a cada persona (objetivo del agente).

En el primer caso, el equipo podría autoorganizarse y hacer una cadena para distribuirse el trabajo. En cualquier caso, se coordinarán en torno a un objetivo común.

En el segundo caso, no hay ningún motivo para hacer eso. Puede que algunas se organicen o que vaya cada una por su lado, pero al final cada cual se preocupará por el agua que lleve de manera individual.

Objetivo: sistema vs agentes

Veamos otro ejemplo de la diferencia entre los objetivos globales del sistema y los objetivos de los agentes. Aquí te desgloso los objetivos de una empresa imaginaria (sistema) y sus departamentos (agentes):

Empresa: Vender zapatos

Departamentos:

Diseño: Diseñar zapatos

Desarrollo: Hacer suelas, tacones, etc.

Ensamblaje: Hacer los zapatos montando las partes.

Empaquetado: Empaquetar los zapatos para la distribución.

Distribución: Mandar la mercancía a las tiendas o distribuidores.

Ventas: Vender contratos con tiendas o distribuidores.

Marketing: Promocionar los productos y atraer nuevos clientes potenciales.

Atención al cliente: Conseguir feedback de los clientes para mejorar y solucionar problemas postventa.

Al mismo tiempo, cada departamento está compuesto de personas, que serían sus agentes, así que podríamos definir distintos objetivos dentro de cada departamento. Serían los diferentes roles de cada persona dentro de dichos departamentos.

Foco de atención

El foco de atención se refiere a dónde se va a buscar la información necesaria para actuar y conseguir el objetivo.

Por ejemplo, si un oso hormiguero tiene hambre (sigue el objetivo de alimentarse para seguir vivo), enfocará su atención en el suelo y en el reconocimiento de hormigueros o posibles lugares donde haya hormigas. Esto hará mucho más eficiente su búsqueda y le ayudará a conseguir mejor su objetivo.

Pero en el caso de que aparezca un depredador, el foco de atención del oso hormiguero cambiará para buscar árboles que trepar y otro posible cobijo para protegerse del peligro.

Por otro lado, como comentaba en el apartado anterior, muchos sistemas están formados por agentes, que son sistemas en sí mismos y que se ven afectados por estos parámetros. Así que podríamos aplicar el foco de atención al sistema o a los agentes individuales.

En el ejemplo anterior de sacar agua del pozo, podríamos decirle al equipo que no se valorará el agua que lleve cada persona, sino el total de agua que lleve el equipo. O, por el contrario, se le podría decir que se valorará cuánta agua lleva cada persona.

En este caso, no se ha cambiado el objetivo, ni se ha dado objetivos a nivel de los agentes, simplemente se ha cambiado el foco de atención de los agentes, mediante incentivos.

Es muy importante tener esto en cuenta antes de decidir qué tipo de foco nos interesa y en qué nivel queremos influenciar.

Cuando hablamos aquí del foco de atención debemos hablar de dos ideas:

Cuál es el foco de atención en el que queremos que el sistema o agentes se centren.

Cómo vamos a conseguir cambiar ese foco de atención.

El primero vendrá determinado por los resultados que buscamos. Eso sí, no siempre sabremos cuál es el mejor foco de atención para nuestro objetivo, así que es probable que tengamos que probar varios y depender de experiencias anteriores.

Para conseguir que el sistema (o los agentes) se centren en algo en concreto tenemos diferentes mecanismos:

Incentivos:

Qué se valora más.

Qué se valora menos o, incluso, rechaza o castiga.

Límites y restricciones:

Recursos disponibles.

Reglas

Información:

Qué información se muestra o se oculta.

Cómo se presenta la información.

Feedback sobre lo que se hace y su relación con conseguir el objetivo.

Capacitación:

Mientras más fácil le resulte al sistema (o a un agente) hacer algo, más se enfocará en ello.

«Haz fácil lo que quieras que se haga más y difícil lo que quieras que se haga menos.»

Del libro: 3 pasos contra el sedentarismo.

Objetivo (intención) vs. Foco de atención

A veces es complicado diferenciar entre el objetivo y el foco de atención. Al menos a mí me pasa.

Para ayudarte a ver esa diferencia más clara, te dejo un par de ejemplos que podrían ayudar a ver dicha diferencia.

Artículo de divulgación:

Objetivo: Explicar un concepto de forma que lo entienda un público sin conocimientos previos.

Posibles focos de atención:

Evitar terminología técnica.

No presuponer conocimientos técnicos.

Usar frases cortas.

Ejercicio de elevación de talones:

Objetivo: De puntillas, subir y bajar los talones, sujetando una pelota de tenis entre los tobillos, sin que se caiga.

Posibles focos de atención:

Llegar lo más arriba posible.

Apretar la pelota con los tobillos.

Mantener el equilibrio.

He puesto varios posibles focos de atención para cada caso porque, aunque el objetivo sea el mismo, la persona (el sistema) se autoorganizará de forma diferente dependiendo a qué le preste más atención. Así que el comportamiento del sistema y su resultado cambiará, aunque se consiga el mismo objetivo.

Límites

Los límites de un sistema tienen que ver con la forma, espacio que ocupa y distribución de sus componentes. El sistema solo podrá organizarse dentro de dichos límites y lo que puede hacer o no, puede verse limitado por ellos.

Piensa en el ecosistema de ejemplo de las ovejas y los lobos. El comportamiento del sistema no será el mismo si 2 lobos y 6 ovejas viven en un prado de 1 hectárea (menos de un campo de fútbol), que en uno de 10 hectáreas (algo más de 5 campos de fútbol). Ni será lo mismo si el prado está dividido por un río, un barranco o una montaña.

Los animales de ese ecosistema se organizarán de forma diferente en función del espacio disponible y su distribución. Pero también dependiendo de los recursos disponibles (agua, comida, cobijo, etc.).

En muchas ocasiones, este es uno de los parámetros que mejor podremos controlar. Podremos aumentar o reducir el espacio, el tiempo, los recursos disponibles, o incluso el acceso de unos agentes o componentes a otros.

Si nuestro sistema es un equipo que trabaja en un proyecto, podríamos cambiar cosas como el tiempo límite para entregar el proyecto, el número de personas en el equipo, el espacio de trabajo (en una oficina, en el mismo edificio pero con oficinas propias o por grupos, en remoto, etc.), el acceso a información o recursos de la empresa, etc.

Un cambio en cualquiera de estos elementos cambiaría el comportamiento del equipo y la manera en la que enfocan la consecución del objetivo (acabar el proyecto).

«El trabajo se expande hasta llenar el tiempo disponible para que se termine.»

Ley de Parkinson.

La Ley de Parkinson es un ejemplo cotidiano del efecto de los límites en cómo se autoorganiza un sistema. En este caso del límite temporal y el comportamiento de los humanos.

Y es que, normalmente, el nivel de urgencia a la hora de realizar una tarea dependerá de cuánto tiempo tengamos para hacerla. Contrariamente a lo que nos dice la intuición, hay más probabilidades de acabar una tarea si vamos justos de tiempo, que si tenemos más tiempo del que necesitamos.

Nuestro organismo se organiza en torno a esa tarea de forma diferente. Y digo nuestro organismo, porque intervienen factores, psicológicos, hormonales, fisiológicos, etc. No es que «tu mente» decida tardar más o menos, es cómo se organiza el sistema en torno a ese límite temporal. Por eso es algo que le ocurre a todo el mundo y no solo a ti.

«Si quieres que algo se haga, encárgaselo a una persona ocupada.»

Proverbio chino.

Esto me recuerda a una experiencia personal de hace años, cuando iba mucho de acampada y tenía una ley similar a la de Parkinson, «la ley de la mochila». Con el tiempo había descubierto que daba igual lo grande que fuera una mochila, siempre la terminaba llenando. Así que la mejor manera de conseguir no llevar demasiadas cosas innecesarias era limitar el espacio usando una mochila más pequeña.

Algo similar ocurre con el espacio o cualquier otro recurso. Piensa en la velocidad a la que corre un atleta que compite en 100 metros lisos, frente a quien corre una maratón. La distancia determina cómo se comportará para lograr el objetivo.

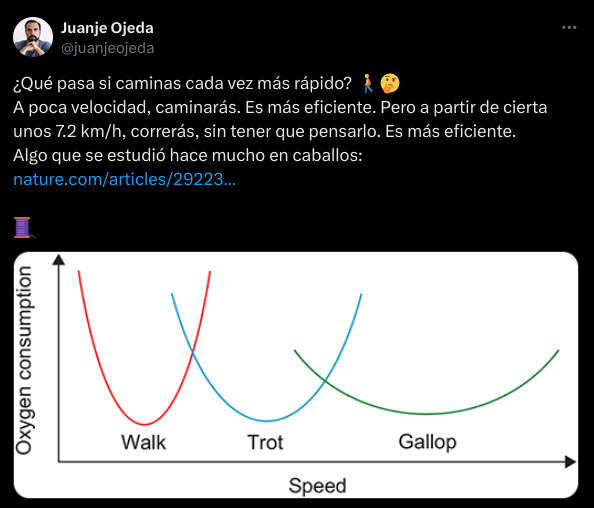

Podríamos pensar que esto es simplemente una decisión consciente y meditada. Aun así, no deja de ser una adaptación a los límites que tenemos. Quizás un ejemplo más claramente «sistémico» es el cambio de la forma de movernos según aumenta la velocidad. Hay numerosos estudios sobre el tema, sobre todo en caballos y ratas, que no se caracterizan por pensar en si deben correr o ir al galope dependiendo de las circunstancias. Simplemente, lo hacen.

Aquí lo cuento en más detalle y con imágenes:

Pero el resumen es que a medida que aceleramos al caminar, nuestro cuerpo va pasando de un patrón de movimiento a otro de forma autónoma, sin que haya una decisión consciente. Pasamos de caminar, a trotar y luego a correr. Dependiendo de la velocidad a la que vayamos, al organismo le cuesta más el patrón anterior y pasa al siguiente, que es más eficiente para ese momento.

NOTA: Esto tiene que ver con los atractores, cambios de fase y la no linealidad que explico en este artículo.

Así que cambiar la velocidad a la que se mueve una persona (u otro animal), cambiará la forma en la que se autoorganiza para moverse.

Restricciones

Las restricciones se parecen a los límites, pero tienen que ver más con las reglas del sistema. Tanto las reglas por las que se maneja cada agente del sistema, como de las posibles reglas globales que haya, o posibles reglas externas.

Es decir, puede haber restricciones a distintos niveles:

Internas: qué puede hacer el sistema y cómo.

Externas: reglas impuestas por el entorno o alguna característica que pueda cambiar el comportamiento del sistema.

De la tarea: reglas que apliquen solo a cómo se ejecuta la acción que el sistema está realizando.

Vamos a verlo con algunos ejemplos. Evidentemente, son ejemplos simplificados y muy teóricos. La realidad es siempre más compleja.

Ejemplo 1: Persona corriendo

Sistema: Persona Tarea: Correr

Restricciones:

Internas:

Movilidad de sus articulaciones.

Nivel de fuerza y resistencia muscular en el tren inferior.

Nivel de resistencia cardiovascular.

Nivel de energía.

Motivación.

Externas:

Tipo de terreno.

Estado del clima.

Corre sola o en grupo.

Recorrido.

De la tarea:

Duración.

Distancia.

Objetivo (entrenamiento, una competición, salir a relajarse, etc.).

Ejemplo 2: Equipo llevando agua

Sistema: Equipo de personas Tarea: Llevar agua de un pozo a un depósito de agua.

Restricciones:

Internas:

Número de miembros del equipo.

Cómo de bien se conocen, comunican y coordinan.

Fuerza y habilidad de cada persona del equipo.

Tipo de estructura (plana, jerárquica u otra).

Externas:

Distancia entre el pozo y el depósito de agua.

Tamaño de la entrada del pozo.

Tipo de terreno que hay que recorrer.

Material disponible.

De la tarea:

Si se puede o no derramar agua.

Cuánta agua hay que llevar.

Si se permiten descansos.

Tiempo disponible.

NOTA: Te dejo como ejercicio para casa ver cómo afectarían cambios en cada una de las restricciones que he mencionado.

Es un buen ejercicio para empezar a entender esto y poder empezar a diseñar intervenciones efectivas.

Límites vs. restricciones

De nuevo, a veces me lío y me cuesta ver cuando algo es un límite o una restricción. Con frecuencia no está claro si es una u otra cosa. Así que pondré un ejemplo que puede ayudar a verlo más claro.

Imagina un restaurante. Un restaurante es un sistema complejo formado por personas (propietarios, trabajadores de diferente tipo, clientes, proveedores, etc.), instalaciones, que ofrece servicios, consume productos, los transforma y los vende, y muchas cosas más.

Estos podrían ser algunos ejemplos de límites y restricciones de ese sistema:

Límites:

Personal disponible.

Espacio y distribución del mismo.

Capacidades y habilidades del personal.

Capital.

Localización.

Restricciones:

Menú.

Horario.

Legislación relativa a restaurantes.

Incluso se podría ver como el «menú» puede estar determinado por otras restricciones como:

Costumbres relativas a la comida de la región.

Público al que está enfocado.

Precio de la materia prima.

Rango de precios que se quiere tener.

Conocimientos del personal de cocina.

Disponibilidad de alimentos.

Espero que con este ejemplo quede más claro lo que son los límites, las restricciones, sus diferencias y cómo pueden influir en el comportamiento del sistema.

Otras definiciones

Me gustaría hacer una breve descripción de dos conceptos relacionados y que puede que te encuentres si investigas sobre estos temas. Sobre todo en publicaciones científicas.

Constreñir (y constreñimientos)

Degeneración (en inglés «degeneracy»)

Constreñir (y constreñimientos)

En publicaciones en español sobre sistemas complejos es muy común encontrarse con la palabra «constreñimiento», para referirse a los límites y las restricciones. Personalmente, creo que es un error, ya que esa palabra tiene un significado más específico en nuestro idioma y creo que usar «límites», «restricciones» y «constreñimientos» hace más preciso y útil el lenguaje que usamos.

En inglés se suele usar «constraints» para referirse a esos tres términos, posiblemente por eso se eligió traducirlo como «constreñimientos», pero me parece más claro y útil usarlos todos.

Al margen de mi batalla personal con esta terminología, «constreñir» tiene un significado muy concreto:

Obligar, precisar, compeler por fuerza a alguien a que haga y ejecute algo.

Oprimir, reducir, limitar.

Apretar y cerrar, como oprimiendo.

Es decir, son límites y restricciones que fuerzan al sistema en una dirección concreta. Que limitan las demás opciones para que solo se pueda autoorganizar de una forma.

Es una forma de usar los límites y restricciones muy concreta que no busca la autoorganización libre, sino imponer un comportamiento en el sistema. Que es precisamente lo que normalmente querremos evitar en nuestras intervenciones por las razones que vimos en la introducción.

Es por eso que no pongo «constreñir» dentro de los parámetros que queremos usar para nuestras intervenciones. Puede haber casos en los que sí, pero, en general, no es una buena idea.

Degeneración (en inglés «degeneracy»)

El término degeneración (degeneracy) tiene un significado en biología muy interesante y diferente del que usamos en nuestro día a día. Se refiere a la capacidad de diferentes componentes o estructuras de realizar la misma función. Esto significa que, si una parte del sistema falla o cambia, otras partes pueden asumir su función, asegurando así la estabilidad y adaptabilidad del organismo.

Este concepto es crucial para la robustez biológica, permitiendo a los organismos mantener sus funciones vitales y adaptarse a condiciones cambiantes o adversas.

Me parece útil mencionarlo porque, en muchas ocasiones, el sistema usará este mecanismo para autoorganizarse y adaptarse al objetivo, límites o restricciones que impongamos al sistema. Esto no es solo un tipo de autoorganización, sino una forma de proveer al sistema de mayor robustez y resiliencia.

Un ejemplo de esto en el cuerpo humano podría ser algunos tipos de plasticidad neuronal, donde neuronas o, incluso, regiones enteras pueden realizar funciones de otra. También las compensaciones musculares, de forma que unos músculos pueden realizar las funciones de otros, si estos no pueden (fatiga, atrofia, lesión, etc.).

Intervenciones para influir en el sistema

Todo lo anterior nos permite conocer cómo afectan estos parámetros a los sistemas, pero seguramente nuestro objetivo sea crear algún tipo de cambio o influir en algún sistema. Para ello debemos diseñar una intervención que haga uso de estos parámetros de manera efectiva.

Pero antes de nada te recuerdo que ninguna intervención es definitiva. Las intervenciones deben adaptarse constantemente al sistema dinámico que intentan influir.

Otro recordatorio importante es que los sistemas complejos tienen comportamientos no-lineales, debido (entre otras cosas) a las interacciones internas y externas.

Es decir, nuestra intervención no será la única acción que esté afectando al sistema en un momento dado.

Es imposible saber de antemano las otras interacciones o el efecto combinado con nuestra intervención.

También habría que distinguir entre intervenciones para:

Cambios temporales (autoorganización pura).

Cambios a largo plazo (adaptación, evolución o aprendizaje).

Es decir, podemos querer influir en un sistema ahora mismo, para que cambie su comportamiento actual. Mientras que en otras ocasiones podemos querer generar cambios más permanentes en el sistema.

Imagina que nuestro querido equipo del pozo está muy descoordinado y se estorban unos a otros tratando de llevar más de un cubo a la vez y sin ningún tipo de organización. Podríamos hacer una intervención temporal en la que les pongamos algunas restricciones y algún foco de atención.

Por ejemplo, tienen que formar una cadena, solo una persona saca agua del pozo y solo una echa agua en el depósito. Tienen que centrarse solo en pasar el cubo lleno a la siguiente persona en dirección al depósito y el vacío a la siguiente persona en dirección al pozo.

Eso cambiará el comportamiento del sistema en el momento, pero no sabemos (ni nos interesa) si el equipo aprenderá la lección. Puede que nunca vuelvan a trabajar juntos o a hacer la misma tarea.

Por otro lado, si nuestro sistema es una persona que necesita mejorar en algo (desarrollar una habilidad, una capacidad, recuperarse de una lesión, etc.), no nos bastará una única intervención. Deberemos ir haciendo sucesivas intervenciones, que deberemos ir creando basándonos en las nuevas adaptaciones del sistema.

Es decir, si nuestra primera intervención genera una adaptación, el sistema cambiará y nuestra siguiente intervención se deberá basar en el nuevo estado del sistema. No podremos prediseñarlas todas desde el principio.

Otra cosa que debemos tener en cuenta es que, en muchas ocasiones, para conseguir unos cambios a largo plazo, los resultados inmediatos pueden ser diferentes a los esperados. Esto es algo que se ve con frecuencia en el aprendizaje o en las empresas con «la paradoja del rendimiento y el aprendizaje».

Es decir, hacer algo bien ahora no implica que lo hayas aprendido, mientras que hacer algo mal hoy no significa que no haya creado un aprendizaje.

Aunque este es un tema más extenso del que podremos hablar otro día.

Un ejemplo claro es que si hacemos un ejercicio de fuerza hoy, no seremos más fuertes hoy, pero la adaptación se producirá igual. Y puede que la próxima vez que lo intentemos sí que seamos capaces de levantar más peso.

Y hay muchos ejemplos famosos de intervenciones en sistemas complejos en los que el efecto inmediato y esperado no tiene nada que ver con el efecto a largo plazo. Como, por ejemplo, tratar de eliminar una especie o una plaga en un ecosistema y terminar destruyendo el mismo en vez de salvarlo. Como la campaña china de las 4 plagas.

Debemos tener cuidado con las intervenciones y evitar pensar que sabemos más que el sistema que tratamos de influir.

Pero no te preocupes, para entender mejor cómo hacer intervenciones y sus efectos, en el próximo artículo publicaré unas cuantas intervenciones de ejemplo a modo de fichas, para que sea fácil seguirlas y ver ejemplos de diferentes tipos de sistemas.

Intervenciones genéricas conocidas

A continuación de dejo algunas intervenciones genéricas usadas habitualmente y que usan las restricciones y el foco de atención como forma de buscar una mejora en el comportamiento del sistema. En este caso, un ser humano o un equipo de personas:

WIP («Work In Progress»):

Restricciones: Un número limitado de tareas en las que puede trabajar el equipo, o cada persona, a la vez.

Foco de atención: La tarea que se está realizando.

GTD («Getting Things Done»):

Restricciones: Limitar las tareas a una (la siguiente tarea) y un contexto (llamadas, escribir email, escribir documentos, comprar, etc.).

Foco de atención: La siguiente tarea dentro del contexto en el que se esté.

KISS («Keep It Simple, Stupid!»):

Restricciones: Evitar añadir complejidad cuando se diseña algo.

Foco de atención: El nivel de complejidad.

Pomodoro:

Restricciones: Se trabaja en bloques de tiempo de 25 minutos. Hay que dividir las tareas para que quepan en dichos bloques y hacer una a la vez.

Foco de atención: Hacer todo lo que se pueda de la tarea actual durante los próximos 25 minutos.

Stand-up meeting (Reunión estando de pie):

Restricciones: Los participantes deben estar de pie.

Foco de atención: Centrarse en los puntos de la reunión e ir al grano.

Estar de pie hace que los participantes no se acomoden y hablen más de la cuenta.

Resumen y conclusiones

Los sistemas complejos son dinámicos, cambiantes y sus componentes se autoorganizan en función de los objetivos, límites y restricciones del sistema.

Debido a su naturaleza dinámica, adaptativa y no-lineal, no podemos controlarlos, peo sí podemos influir en ellos. Para influir en ellos podemos usar algunos parámetros como:

Objetivos.

Foco de atención.

Límites.

Restricciones.

Conocer cómo influyen estos parámetros en los sistemas puede ayudarnos a entender mejor el comportamiento de los mismos, o a diseñar intervenciones para influir en ellos de forma efectiva.

Eso sí, debemos tener cuidado con dichas intervenciones, ya que no somos los únicos que influyen en el sistema, también habrá factores internos y externos que no podemos controlar.

En el próximo artículo pondré una colección de intervenciones de ejemplo a modo de «fichas», para complementar este artículo y que sea más fácil entender estos parámetros y cómo usarlos.

Trataré de abarcar diferentes tipos de sistemas para que se vea más claramente y puedas ver algún ejemplo que te resulte familiar.

Si tienes algún área, sistema o ejemplo específico que quieres que toque, por favor, dímelo en los comentarios o el correo, a ver si puedo incluirlo.

Por último, te recomiendo que hagas el ejercicio de tratar de ver cómo afectarían los cambios en los parámetros a los ejemplos del artículo.

Espero que te ayude este artículo y nos vemos en el siguiente.

Pues encantado

Pues me encantaría que incluyeras un servicio de bomberos como sistema complejo en el que su trabajo en cada emergencia disponer de una sistema en que cada bombero tiene una tarea que a su vez persigue un interés común . Y a su vez es una profesión donde cada turno interactúa y en mi parque somos 6 turnos y aunque tenemos las mismas instrucciones cada turno es un mundo y cualquier intervención altera el sistema . Me gustaría ver cómo se puede mejorar parámetros . Gracias!!